1972年5月中旬的一天,一对年逾六旬的美国夫妇抵达广州,开始了为期六周的访华之旅。他们将访问广州、北京、石家庄、安阳、西安、延安和上海等地。在已安排好的行程中,这对美国夫妇又提出了一个“特别”的要求——参观蓟县的独乐寺。这两位美国人究竟何许人也?

他们为什么非得要参观独乐寺?

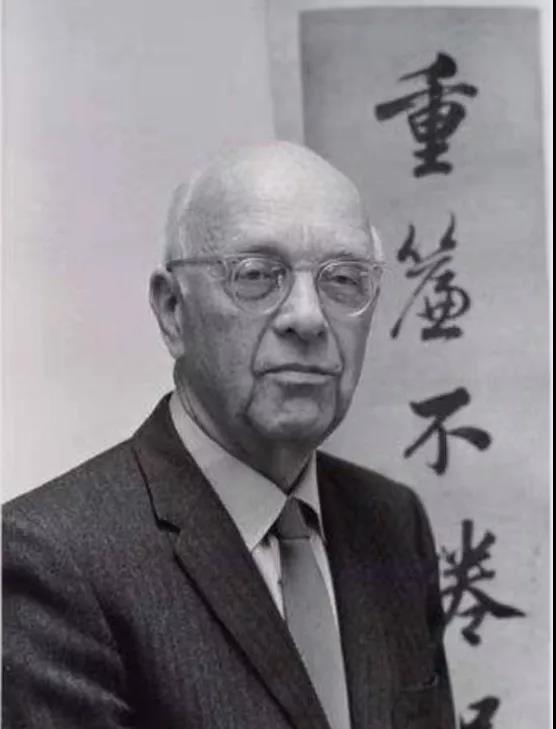

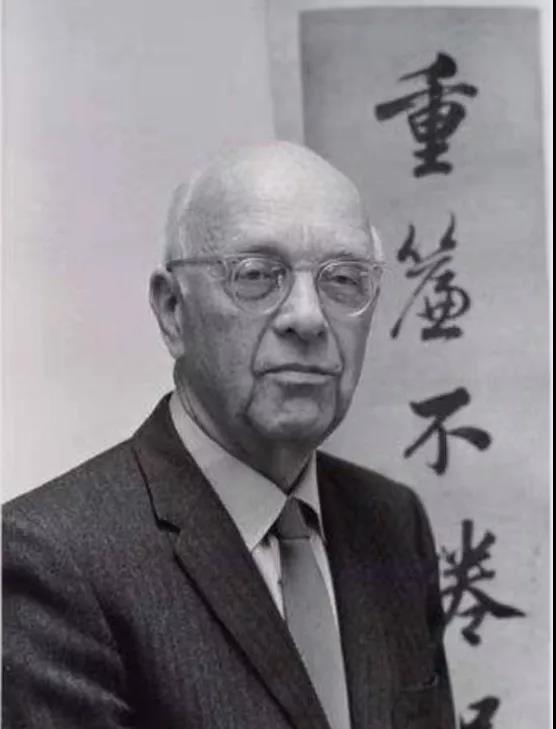

这里面有一段长达半个世纪的颇具传奇色彩的友谊和交往。 原来,这对美国夫妇是美国著名汉学家费正清及夫人费慰梅。熟悉中美关系史的人都知道,费氏夫妇是研究中国文化和中美关系的专家。 尤其是费正清,作为哈佛大学的终身教授、著名历史学家,致力于中国问题研究长达50年之久。

他的著作绝大多数都是论述中国问题的,其半个多世纪的研究、著作,不仅引领了美国政界和公众对中国的态度,而且还影响了美国的对华政策。

可以说,费正清是美国研究中国近现代史领域的泰斗、“头号中国通”。

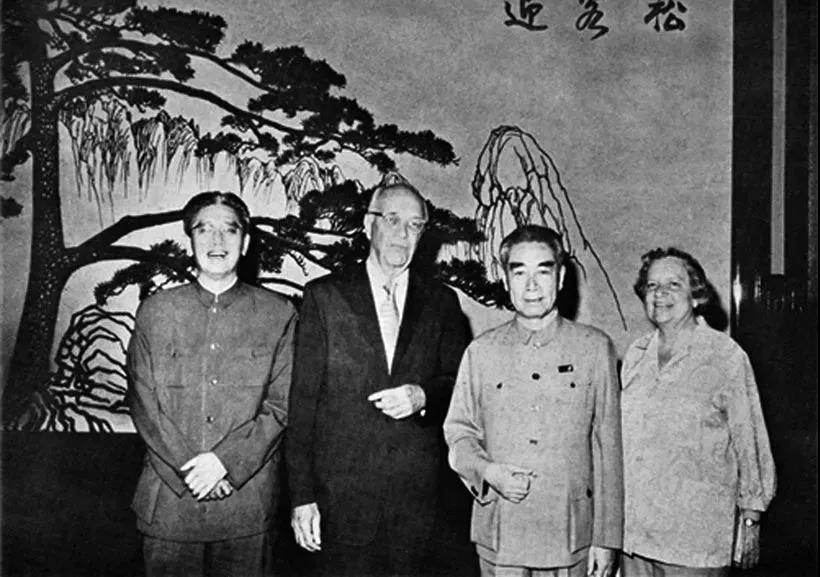

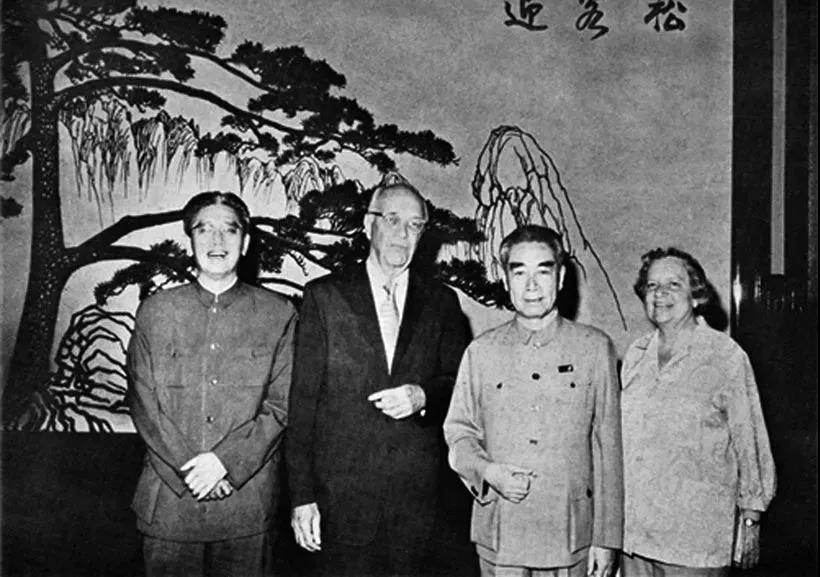

这次他们的访华之旅,是应周恩来总理特邀而来的。

费正清夫妇与周总理、乔冠华

1972年2月21日至28日,美国总统尼克松访华震惊了世界。

在这“改变了世界的一周”中,两个大国打破坚冰,建立彼此尊重的关系,重塑世界政治格局,推动了世界和平进程。

在这种背景下,时隔3个月,周恩来总理亲自邀请费氏夫妇访华,也正是要通过他们向美国社会各界宣传新中国,不断促进两国间的文化交流。

而费正清特别提出参观独乐寺,除了进一步深入了解中国文化外,还饱含着对一位老朋友——梁思成先生的追思之情。

上世纪三十年代,梁思成、林徽因与费正清夫人费蔚梅合影

梁思成是大家耳熟能详的著名建筑学家和建筑教育家。

他毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业,是这一学科的开拓者和奠基者。

这两位大师之间的友谊以及与独乐寺的关系还要从1932年说起。

1932年在梁思成和费正清的生平中,都是极其重要的一年。

1932年4月,梁思成第一次远离大城市进行古建筑调查,而调查的第一座古建筑,就是天津蓟县的独乐寺。

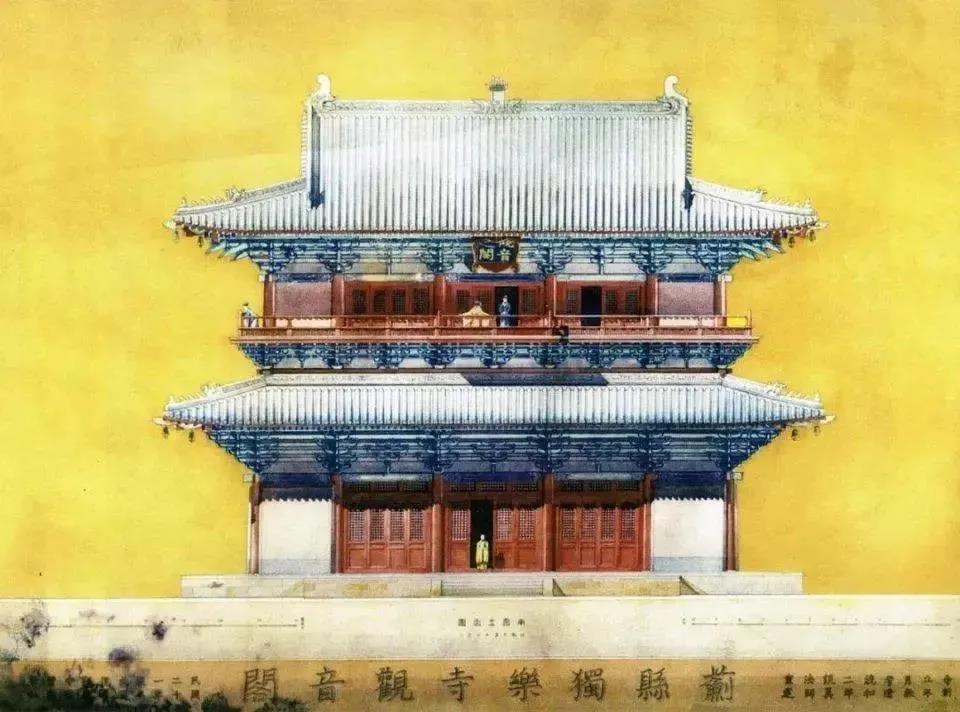

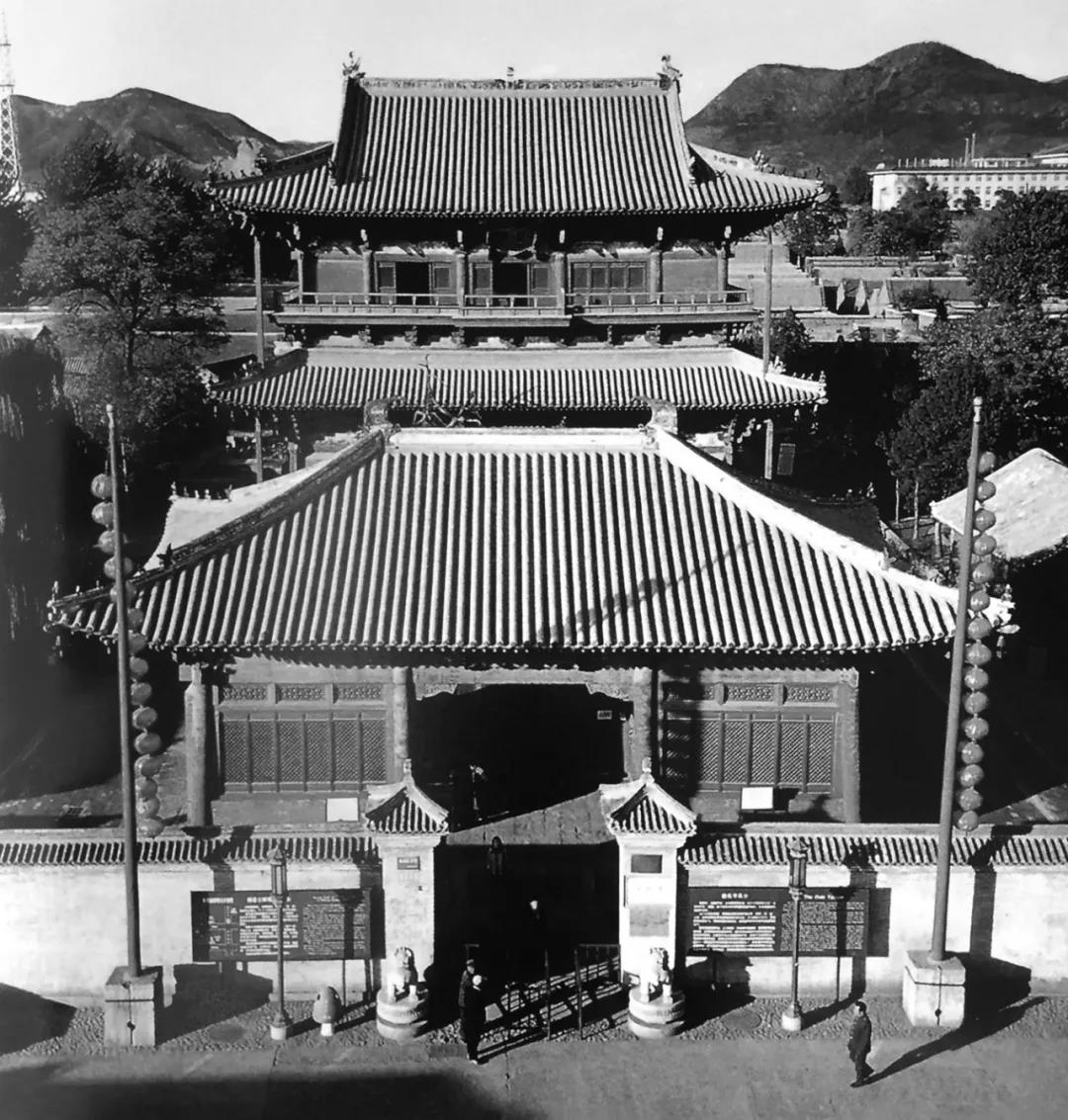

独乐寺观音阁正面全景

1932 年,蓟县(今天 津市蓟州区)即将被日军占领,梁思成不顾个人安危,首次考察 独乐寺。经过对独乐寺和广济寺三大士殿的两次调研,学社的野外考察工作逐步走上正轨。

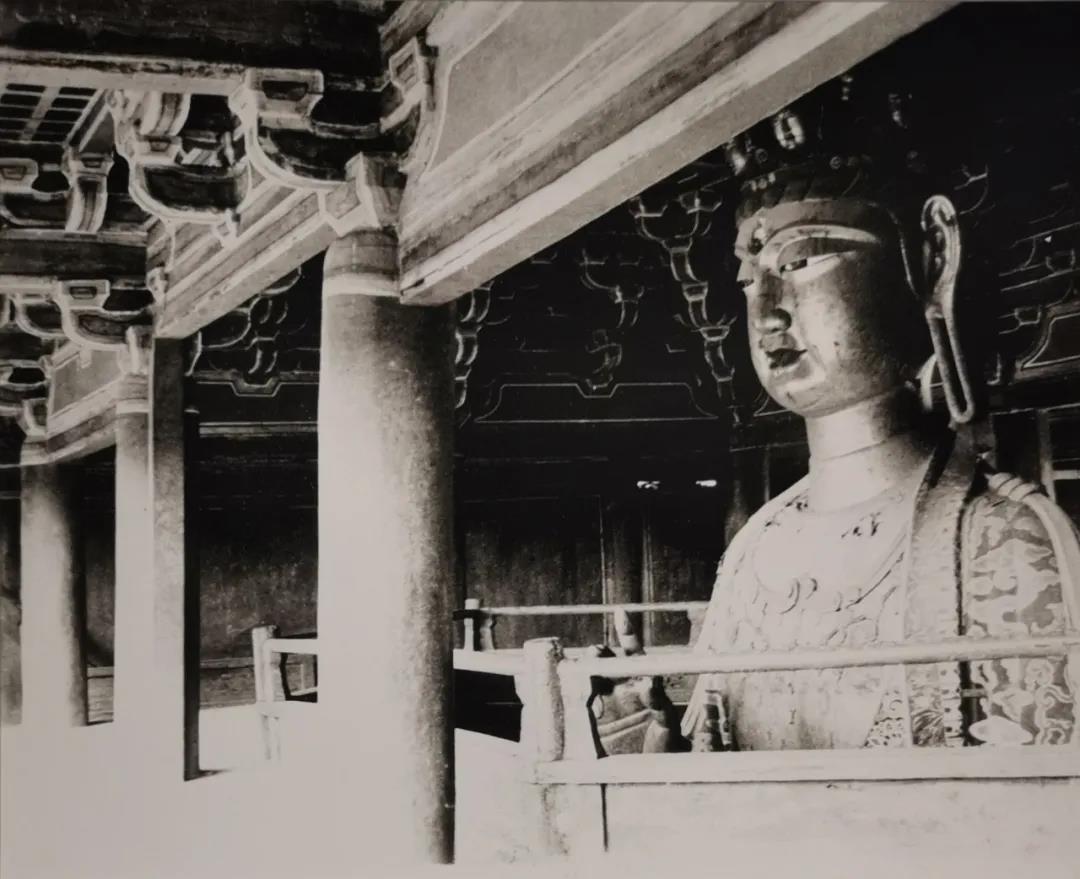

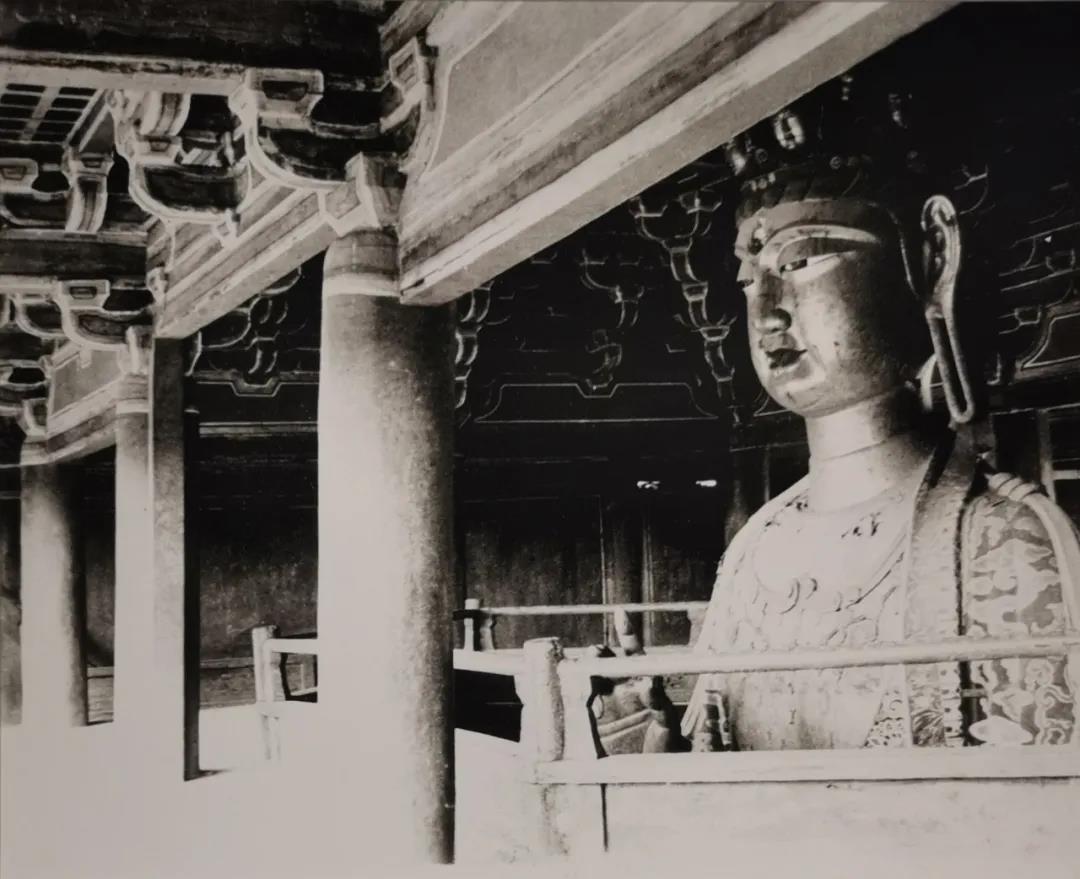

独乐寺观音阁内景 摄于1932年

[中国营造学社影像资料]

独乐寺观音阁十一面观音头像 摄于1932年[中国营造学社影像资料]

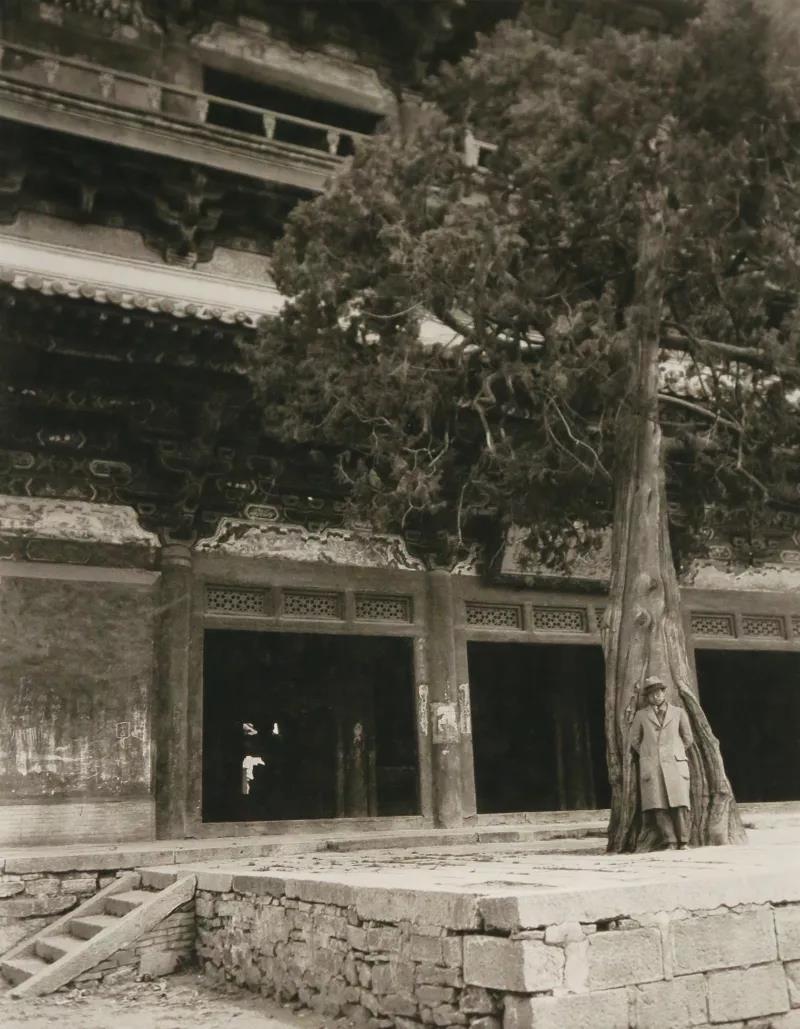

梁思成考察蓟州独乐寺 摄于1932年

[中国营造学社影像资料]

蓟县独乐寺观音阁南立面水彩渲染图[中国文化遗产研究院藏]

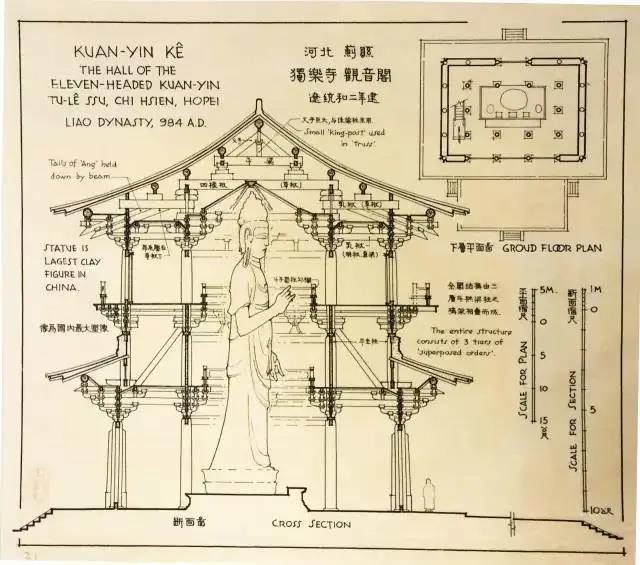

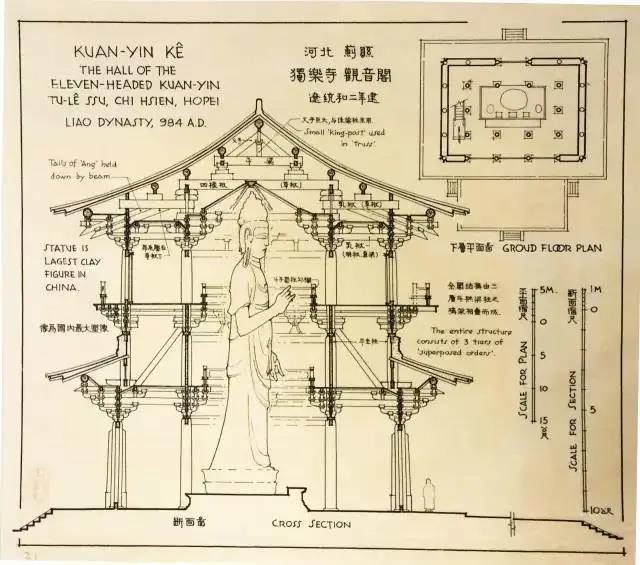

此画是梁思成先生 1932 年考察独乐寺时所绘。观音阁上下两主层,并平坐一层,共为三层。

阁平面长方形,面阔五间,进 深四间,柱之分配为内外二周。

阁正中为坛,上立十一面观音塑像。

阁所用斗拱与佛光寺大殿颇为相似,但所用梁栿均为直梁而非月梁。

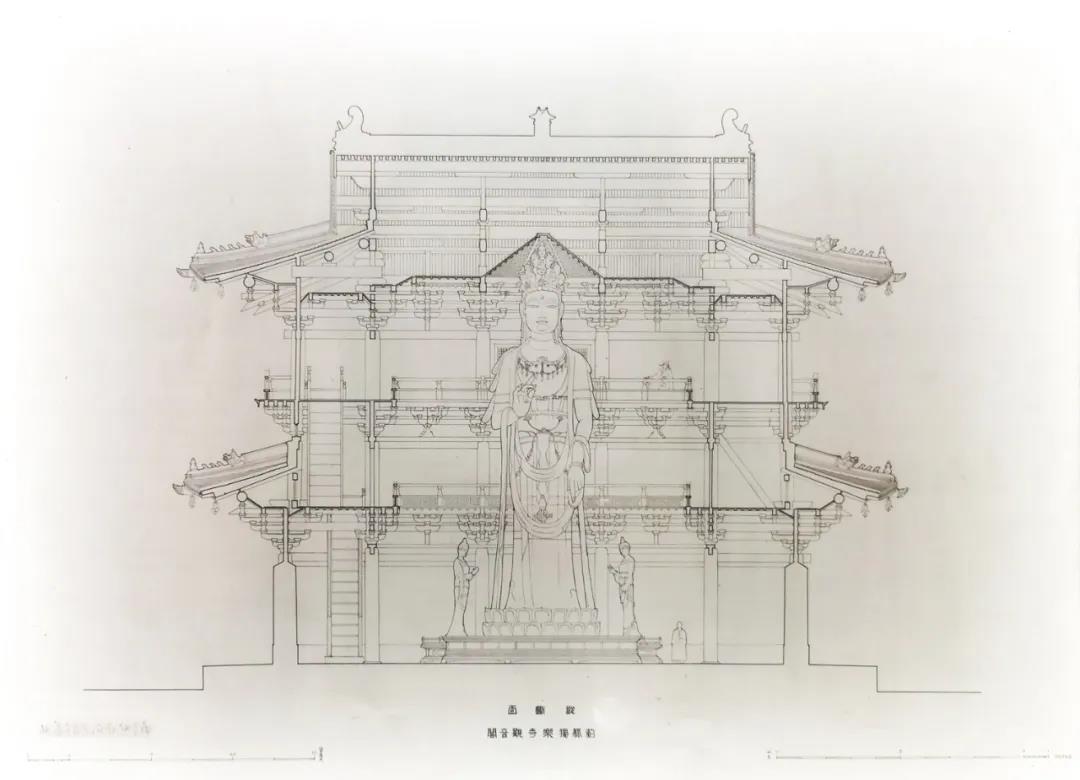

蓟县独乐寺观音阁断面图

独乐寺的观音阁和山门是中国古代建筑的代表作,中国早期木结构建筑之一。

梁思成第一眼见到独乐寺就大为震惊。

他在《蓟县独乐寺观音阁山门考》中描述:“独乐寺观音阁高踞于城墙之上,老远就能望见。人们从远处就能看到它栩栩如生的祥和形象。这是中国建筑史上的一座重要建筑,第一次打开了我的眼界。”

这个时期的梁思成正在潜心研读宋代的建筑术书《营造法式》。

“这本书,1734年由工部印行共有七十章。它们涉及建筑材料的计算和‘大木作’的规则。对于二十七种大小房子的每一个建筑结构都不厌其烦的提供了丈量方法。然而对于确定每一种结构方法和位置则很少提到。如果没有工匠来指出和解释具体的例子,这本书是很难读懂的。”

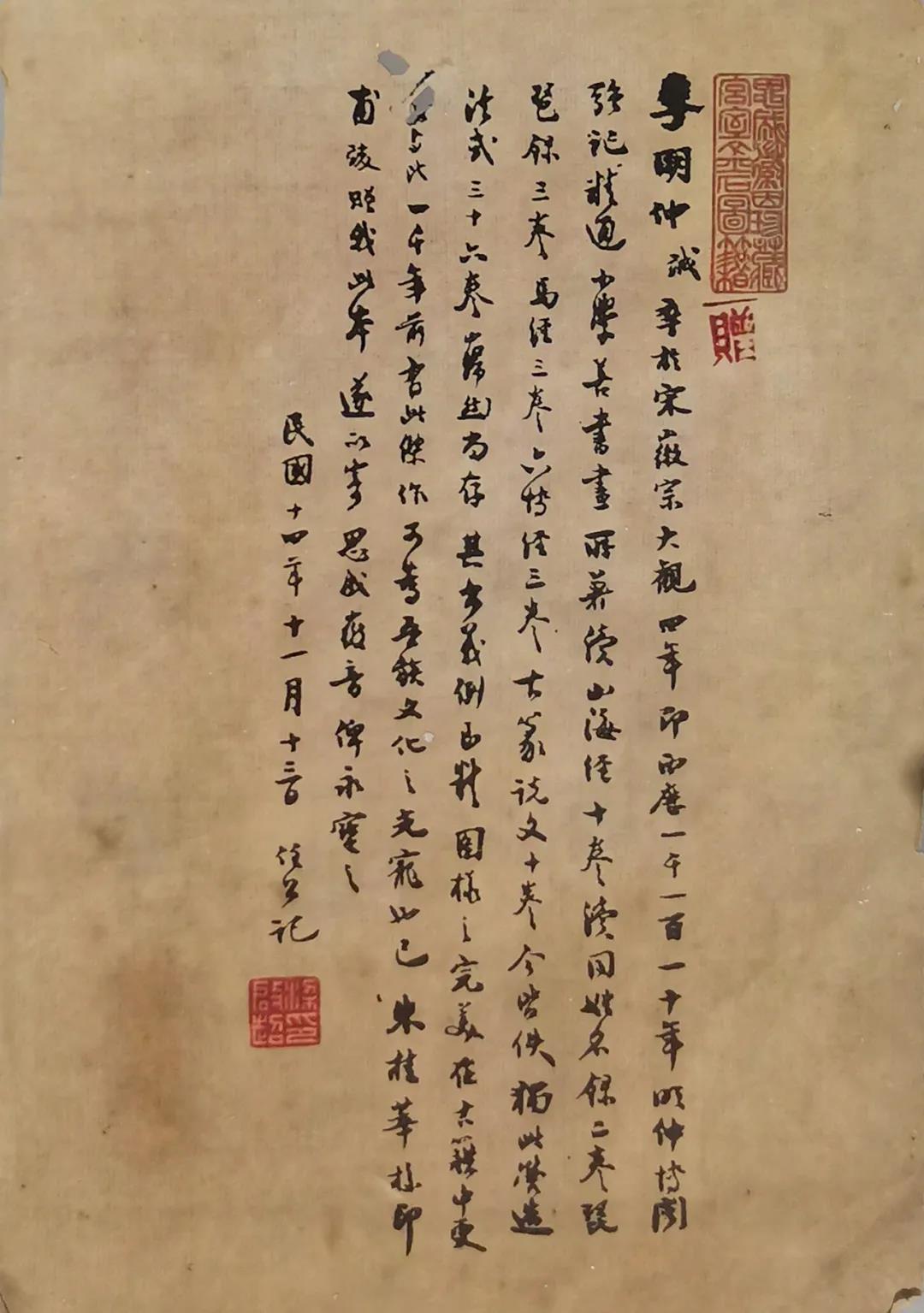

1925年梁启超书于《营造法式》(陶本)扉页上致梁思成、林徽因寄语

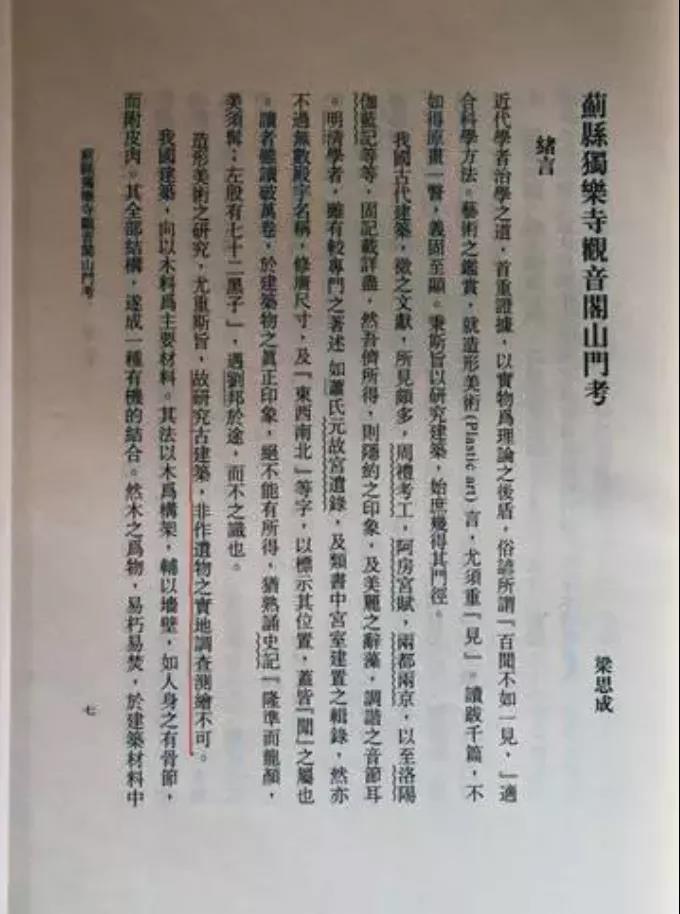

梁思成认为:“近代学者治学之道,首重证据,以实物为理论之后盾。俗谚所谓百闻不如一见,适合科学方法。艺术鉴赏就造型艺术而言,尤须重亲见,重视实验,比较研究的方法是科学的,具有创造性的。”

对于梁思成来说,这“第一次打开眼界”的独乐寺,让他找到了中国早期木结构建筑研究的钥匙。

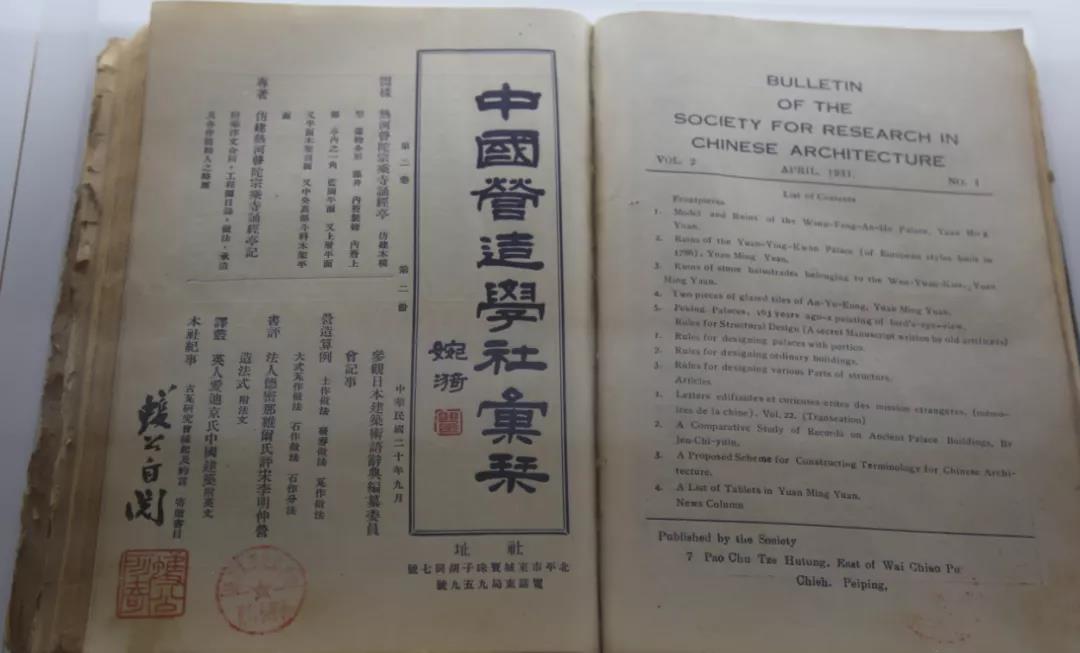

回北平后,梁思成依据调查测绘的资料,在妻子林徽因的帮助下,撰著了《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文,同年6月发表在《中国营造学社汇刊》上,确立了独乐寺在中国建筑史中的地位。

从此,独乐寺这个名字为国内外建筑界、美术界所熟知。

也就是在这一年,费正清来到了中国。

费正清来华,一面进修汉语,一面师从清华大学蒋廷黻进行研究工作。

费慰梅也于同年追随他来到北平,初夏,两人在北平一座漂亮的四合院里结了婚。

这个时期,费正清夫妇在一次朋友聚会中结识了梁思成、林徽因。

两对夫妇均通晓东、西文化,共同语言很多,一见面,即为对方的风度、学识和魅力所折服,从那时候开始,两家的友谊与日俱增。

梁思成还给他们起了中国名字——费正清、费慰梅。

“使用这样一个汉名,你真可算是一个中国人了”。

在《费正清对华回忆录》中,费正清这样评价他们与梁思成夫妇的关系:

“我们在中国(或者别的地方),最亲密的朋友便是梁思成和他的妻子林徽因。”

费慰梅也曾回忆说:“思成与徽因皆出名门,有名声显赫的父亲,因为他们和他们的朋友的关系,许多领域都为我们敞开了大门,我们不再是旁观者。隔年,费正清开始在清华大学授课,我们觉得已经是这里的一分子了。”

从费氏夫妇这些回忆文字上看,梁思成、林徽因是他们在中国最重要的朋友。

费氏夫妇认识梁思成、林徽因以后,从各方面得到了很大帮助,并使他们很快融入了中国社会。

费氏夫妇对梁思成、林徽因的学术成就极其关注和赞赏。

他们也曾和梁思成夫妇一同到野外进行古建筑调查。

但真正让费正清感动和钦佩的,是梁思成那种对古建筑的热爱、对学术研究的执着和为了理想而坚忍不拔的精神毅力。

正是这种热爱、执着和毅力,使得梁思成不顾腿部残疾,在实地调查了独乐寺之后,短短几年里又先后考察了宝坻广济寺、应县木塔、赵州安济桥、五台山佛光寺等一大批古建筑的瑰宝.

获得了极为珍贵的第一手资料,才有了《中国建筑史》这部巨著。

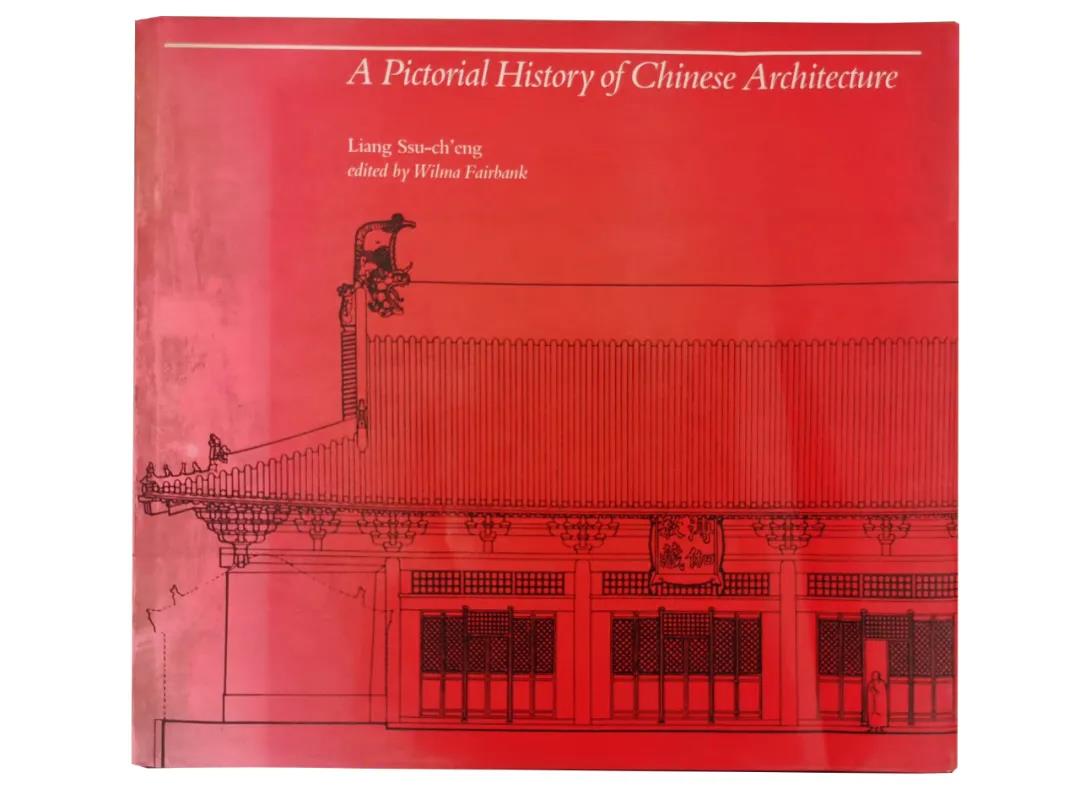

而梁思成用英文写成、旨在向西方读者介绍中国建筑的手稿,辗转漂泊40载.

直至1984年,在费慰梅的努力下才在美国编辑出版《图像中国建筑史》一书,了却了梁思成的遗愿。

在这些著作中,独乐寺都占有重要位置。

5年的朝夕相处,两个家庭建立起了深厚的友谊。

1934年,梁思成再次来到独乐寺。

同年,学社还制作了独乐寺观音阁模型和辽金经典斗拱模型。

1934年,梁思成(左一)、林徽因(中)带东北建筑系大学学生考察独乐寺

梁思成采用西方调查古代建筑先进之方法,自上世纪三十年 代开始对中国古代建筑进行了长时间的、科学的调查。

他和他的同事们在不到十年的时间里对全国近 200 个县城的两千余个古建筑项目进行了考察。

1937年“七七事变”以后,梁思成夫妇辗转到了昆明,而费正清夫妇也于同年回国。

两对夫妇有过匆匆的几次见面,更多的联系则是频繁的书信来往。

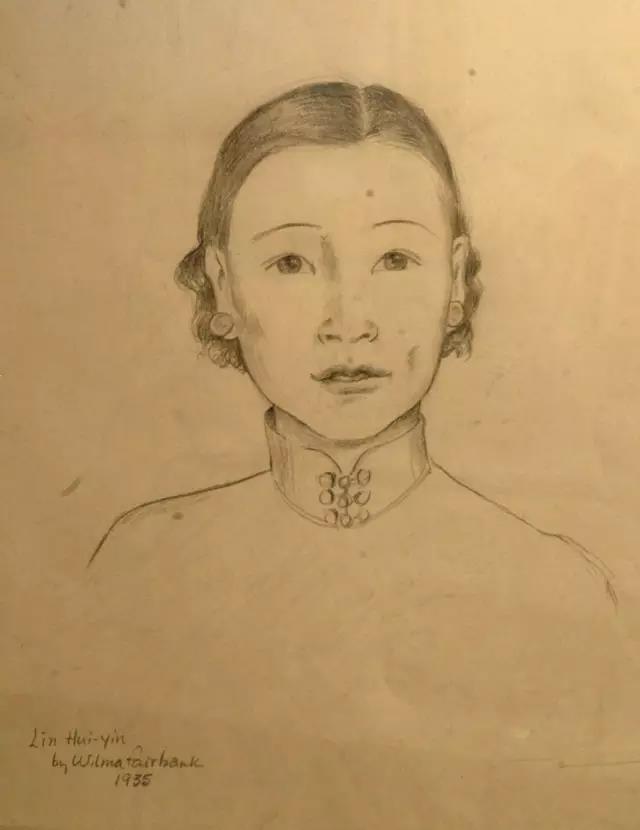

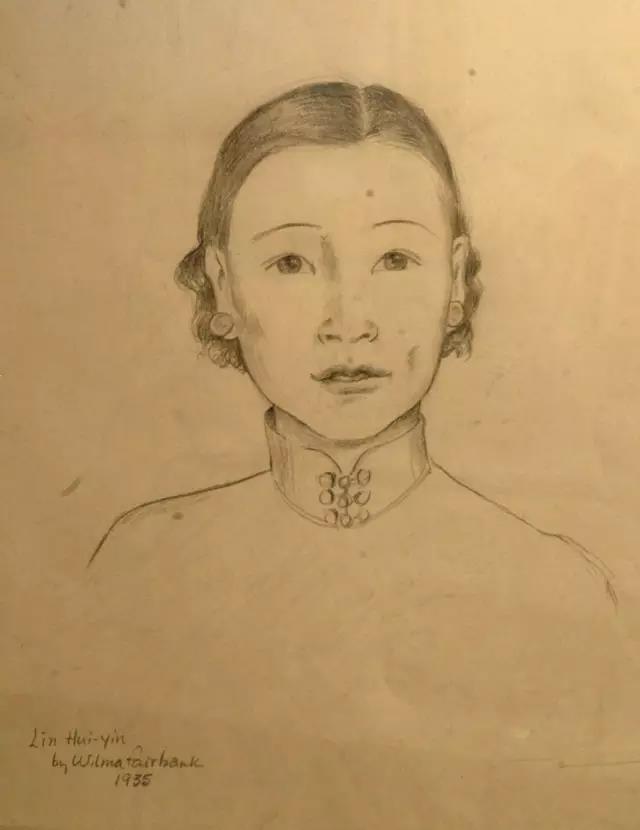

1955年4月1日,林徽因逝世,年仅51岁。

费慰梅所作的林徽因素描

1960年代,梁思成先生又一次来到了蓟县独乐寺考察。

1960年代,梁思成(左一)考察独乐寺观音阁

1972年1月9日,梁思成先生逝世,享年70岁。

噩耗传来,远在美国的费正清夫妇悲痛不已。

所以在应周恩来总理之邀访华的招待酒会上,费正清沉痛地说:“这一次回来,我们感觉失去了一半的中国!我们最亲密的朋友梁思成、林徽因都先后去世了,他们在我们心目中就等于中国的一半。可是,这一半,我们是永远地失去了!”

他们提出了参观独乐寺这个“特殊”的要求。

一方面,他们要亲眼看一看这第一次打开梁思成眼界的独乐寺,另一方面,也是表达对挚友深深的思念与回忆。

观音阁内中央的须弥座上,耸立着高16米的泥塑观音菩萨站象,头部直抵三层的楼顶。因其头上塑有十个小观音头像,所以又称为“十一面观音”

对费氏夫妇这次来访,1972年5月28日晚,蓟县专门召开了县委常委会讨论接待事宜,会议记录中有这样的文字:

参观大佛寺(独乐寺)是费(正清)自己提出来的,河北省(当时蓟县隶属河北省唐山地区)有三个,他提出看大佛寺,中央也倾向这个;标语不要太多,大点,醒目就行;今天搞大佛寺卫生,交通也动了,准备30日晚开动员大会;问答要做好准备,要来可能是31日来;他来恐怕上午来,中午吃饭,下午回去,吃饭就是中餐;来的路线?从南关来。

从会议记录来看,蓟县方面做了充分准备。

据当年在独乐寺工作、现已退休的老所长白旭晨回忆:当时不仅清整了独乐寺院内、周边的环境,还专门修建了一座水冲厕所。这也是蓟县第一座水冲厕所。

可惜的是,由于种种原因,费氏夫妇没能实现参观独乐寺的愿望。

对华访问结束,费正清、费慰梅带着遗憾离开了中国。

时隔6年后的1978年,当匈牙利大使参观独乐寺时,有两位以大使朋友身份随行的美国老人,他们就是费正清、费慰梅夫妇。这一次,两位老人终于得偿夙愿。>

斯人已逝,佳话犹存。

千年古刹”独乐寺巍峨耸立,

古刹梵音中,依然在向世人诉说着一个又一个的情缘故事

……