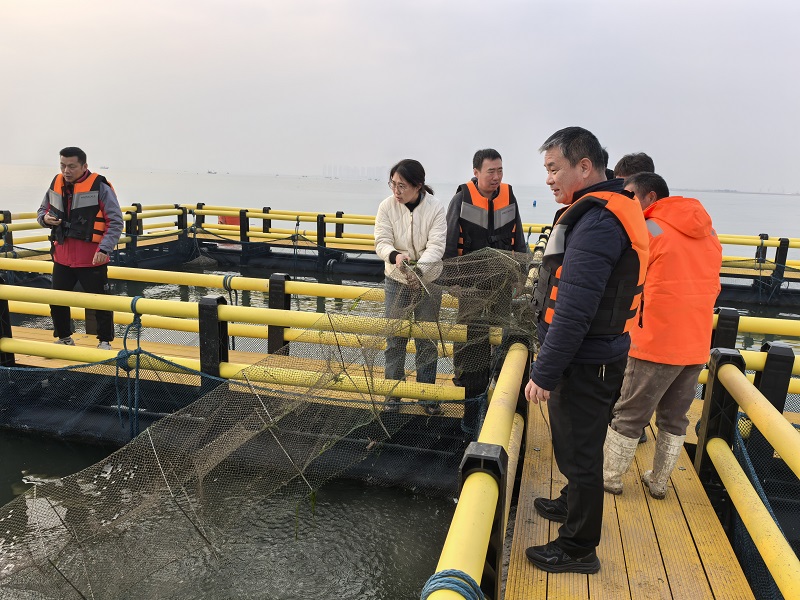

为深入贯彻习近平总书记关于树立“大食物观”的重要指示精神,加快构建多元化食物供给体系,近日,市水产所在市农业农村委、市农业中心支持指导下,正式启动近海牡蛎筏架吊笼养殖试验。该试验聚焦牡蛎“净化水质、固碳增汇”的生态特性,旨在探索经济品种混养与海洋生态修复的有机融合,为天津海洋牧场建设提供技术支撑,为海洋渔业多元化发展开辟新路径。

为破解“天津海域生态适配何种养殖模式”这一核心问题,项目团队针对性开展了海域水温、盐度、水流速度等关键生态参数的专项调研。通过系统的资料梳理与严谨的数据论证,团队最终确定采用牡蛎筏架吊笼养殖模式。通过布设40排贝类养殖筏架,试验海域呈现出“蓝色浮球连片、筏架规整排列”的清晰景象,且吊笼悬挂深度、笼体间距等核心参数均经过精准测算优化。

从水质净化角度看,牡蛎依托鳃部滤食机制,能高效捕获海水中的浮游藻类、有机碎屑及悬浮颗粒物。数据显示,单只牡蛎每日滤水量可达20-50升,长期养殖可显著降低水体富营养化水平,减少赤潮发生概率,同时提升海水透明度,其净化效果相当于为海域配置了一台“天然净水器”。从固碳增汇层面分析,牡蛎生长期间会通过贝壳钙化作用,将碳元素转化为碳酸钙固定下来,同时积累储存有机碳,形成稳定的“蓝碳”资源。这种养殖模式不仅能提高单位海域的经济产值,还能维系海域生态平衡,真正实现“养海”与“用海”的良性循环和双赢目标。

该项目后续将聚焦技术研发与成果转化,进一步建立并完善海域环境监测系统,通过实时跟踪牡蛎生长动态、精准调控养殖条件、优化养殖管理流程,最终形成覆盖“苗种选育、筏架搭建、日常管护、收获加工”的全链条技术规范。在此基础上,该项目将全方位助力构建结构稳定、功能完善的海洋牧场生态系统,为我市海洋渔业的可持续健康发展注入新动能。

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。